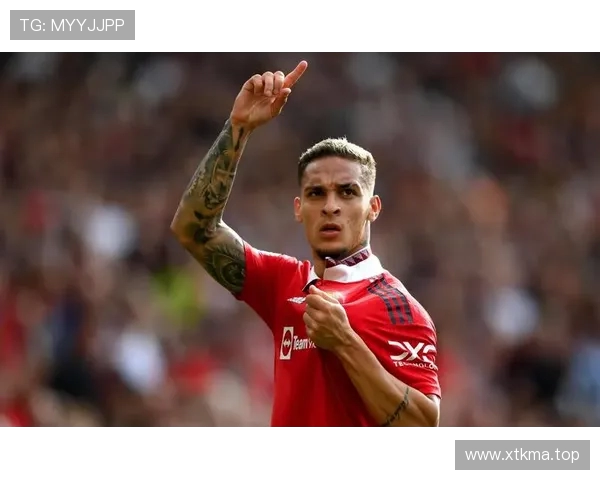

欧协联决赛场地引发争议 贝蒂斯球员安东尼等公开批评场地条件差

随着最近欧协联决赛落幕后,多位球员公开表达了对比赛场地条件的不满,其中贝蒂斯球员安东尼(Antony)就直言抨击场地铺设不当、草皮状态糟糕,影响比赛质量与运动员发挥。这一争议迅速在媒体和球迷间发酵,引发了对欧洲赛事主办方、场馆管理方与裁判仲裁体系在重大比赛舞台上应承担的责任与标准的反思。本文首先对整个争议做总体梗概总结,随后从四个角度:一、比赛场地状况评价;二、球员与教练公开批评;三、主办方与场馆责任;四、规章制度与未来改进方向,逐步展开详细阐述。最后,在总结部分归纳此次风波所反映的制度短板与未来可能的改进路径。通过这样的结构,希望为读者提供一个比较完整、层次分明的视角,既能够理解安东尼等人的批评合理性,也能看到主办方与制度设计需要承担的责任与改进空间。

1、比赛场地状况评价

首先,从比赛场地的物理条件来看,球迷和媒体在比赛进行过程中就已注意到草皮起伏、排水不良、磨损严重等问题。这些缺陷在高强度对抗、中长距离传跑与高速突破中尤为明显。草皮表层有局部脱落、土壤裸露,球在滚动时的稳定性受到破坏。

其次,湿度、排水、底基处理等隐藏因素可能是造成草皮状态不佳的重要原因。如果场地在赛前经历降雨而没有良好排水系统,草根与表层结构可能受损,从而在比赛中更易出现打滑、松散等问题。此外,草坪维护周期、修剪频率、使用的草种以及浇水管理也显得尤为关键。

再次,从对比角度来看,与以往其他重大欧洲足球赛场的草皮相比,这次决赛场地显然难以达到那种“全面优质”的要求。顶级赛事通常在赛前几天安排封闭养护、水分控制、草皮加固等工序,而当前这次比赛的场地似乎在这些环节上有所松懈。

此外,场地的气候适应性也是一个不可忽视的方面。考虑到比赛所在地的气候特性(温差、湿度、降雨量等),若草种选择或基质设计未能与当地环境充分匹配,那么即便日常维护得当,也极难在决赛这样高标准下表现出最佳状态。

最后,从运动员在实战中的反映可见问题严重。球员纷纷指出球速不稳、脚下不踏实、变向不灵敏,甚至有运动伤害风险在隐性增加。这种种迹象共同映照出此次决赛场地在水准、流程、持续性维护等环节存在显著缺陷。

2、球员与教练公开批评

在赛后,安东尼等球员毫不避讳地公开对场地条件提出批评。据悉,安东尼在采访中表达了“这一场地影响发挥”“草皮质量极差”“许多技术路线在这样的草地上难以执行”等强烈不满。这样的直言不讳在职业足球圈并不常见,因球员通常更谨慎对待批评主办方或组织者。

教练与俱乐部管理层也加入了对话。贝蒂斯教练或团队代表可能暗示,球员的表现不应完全归咎于个人状态,场地因素确实为比赛带来了不可忽视的干扰。教练层面通常对环境变量更敏感,也有通过战术调整对抗场地缺陷的需求。

这些批评并非空谈,而是基于球员在比赛中的真实体验与技术发挥受限的反映。球员职业敏感度高,对场地细节的察觉力强,他们的批评在很大程度具有可信度,也为外界理解争议提供了第一手视角。

此外,球员公开批评也具有一定风险:可能引发与主办方、场馆方乃至联赛组织层面的摩擦,但他们仍然选择站出来,表明“这不是小问题而是事关比赛公平性与质量”的态度。这背后折射出运动员权益与比赛环境条件间的张力。

更进一步,这些言论在社交媒体、新闻媒体中被迅速传播,引发舆论聚焦。球迷、体育记者与其他俱乐部也可能加入讨论,形成广泛的舆论压力,迫使有关方面不得不作出说明或回应。

3、主办方与场馆责任

主办方作为赛事组织机构,对于全程比赛环境承担首要责任。在重大赛事如欧协联决赛中,它应当事先严格审核场地条件、维护标准、预案机制与应急处理能力。若事先验场、养护、加固等流程不到位,则必然为后续争议埋下伏笔。

场馆方作为当地设施提供方,其对草皮养护、排水系统、土壤基质、修复机制等日常运维工作负有直接责任。如果场馆长期以俱乐部比赛、演唱会、其他活动为主,而没有针对一场国际级足球决赛进行专项准备,则容易出现资源错位与执行不力的问题。

此外,赛事保险、监督评估、第三方验收机制也应纳入责任链条。如果主办方或协会在决赛前未安排独立草皮检测团队或第三方审核,就可能降低比赛环境的安全与公平保障。

主办方与场馆在赛前协调、沟通、应急方案等方面的响应速度与制度完善度也非常关键。当球员或教练团队事先表示担忧时,主办方若有侦测、应对、改进空间,应及时介入;若主办方在事前无法回应,也反映出其管理机制存在缺位。

应急处理能力是衡量主办方责任落实的重要标尺。若在比赛前或比赛中草皮出现局部损坏或不平整,应有备用方案(如草皮加固、局部加芝、减少使用区段等)。若这些机制缺乏或不能及时启动,那么主办方责任更加难以推脱。

足球联合会、欧洲足球管理机构应在规则层面加强对重大赛事场地标准的硬性要求。例如,对国际比赛草皮等级、排水系统、底基结构、维护周期、验收BG平台机制等制定更为细化和强制性条款,以免“形式通关”而实际不到标准。

其次,应建立更具独立性与专业性的场地评估与验收委员会,由第三方草坪专家、生态学者、工程人员等组成,在重大赛事前对场地进行多维度指标评估与打分,并将成绩公开,以增强透明度和监督力度。

再者,建立赛事期间持续监控机制。在比赛周期中,应安排专门技术团队对场地状态进行动态监测(如湿度传感、草根活性检测、压实度监测等),及时发现问题并建议调整或修复方案,而不只是赛前验场一次通过就算完事。

与此同时,应鼓励球员、教练与俱乐部在比赛前、比赛中对场地状态提出反馈,并建立合理通道,使主办方能够及时回应或采取补救措施。亦可设置“场地条件异议”申诉程序,让比赛结果在一定程度受场地状态影响时得以合理评价或调整。

最后,应推动地方场馆、国家足球协会与国际赛事主办组织之间加强长期合作。在赛事规划初期就纳入场馆建设、草坪选择、环境适配、维护预算等高标准要求,而不是在临近比赛时仓促整改。通过前置规划与资源保障,才能减少类似争议的再度发生。

总结:

欧协联决赛场地引发争议,尤其是贝蒂斯球员安东尼等公开批评场地条件差,事实上不仅是个别选手情绪宣泄,而是暴